通信衛星が変革するインターネットの未来|都市部以外でも新たな利便性が広がる

2025年05月08日

近年、衛星通信は大きな変革期を迎えています。衛星通信技術の発展・進化により、日常生活がどのように変わるのか、多くの人々が注目しているでしょう。

本記事では、衛星通信を活用したインターネットサービスが、近い将来どのような未来を社会にもたらすのかを解説します。

地方の過疎地や離島など、人口が少ない場所が抱える通信環境の課題や解決策、発展の可能性についても紹介しますので、ぜひご覧ください。

衛星通信技術の基礎知識

2025年1月現在、世界的に低軌道の人工衛星を活用した通信サービスが注目されています。イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙企業SpaceX社の通信サービス「Starlink(スターリンク)」や、Amazon社が提供する高速インターネット接続サービス「Project Kuiper(プロジェクト・カイパー)」は、衛星通信技術を用いた代表的な通信サービスです。

ここでは、衛星通信技術の仕組みや役割、主な種類、特徴などを分かりやすく解説します。

衛星通信の仕組み

衛星通信とは、人工衛星を利用して地上との間でデータや情報をやり取りする通信方式です。人工衛星は地球の上空を軌道に沿って周回しながら通信を行っています。この技術は、1965年からすでに活用され続けてきました。

衛星通信は、地上に設置された送信機から人工衛星の受信機に向けてデータ・情報を送り、人工衛星を介して地上の目的地に送信したデータ・情報を届ける仕組みです。人工衛星を活用してデータや情報をやり取りするため、離島や山間部などの遠隔地や海上など、さまざまな場所でスムーズな通信を実現可能にします。

通信衛星の種類(低軌道・中軌道・静止軌道)

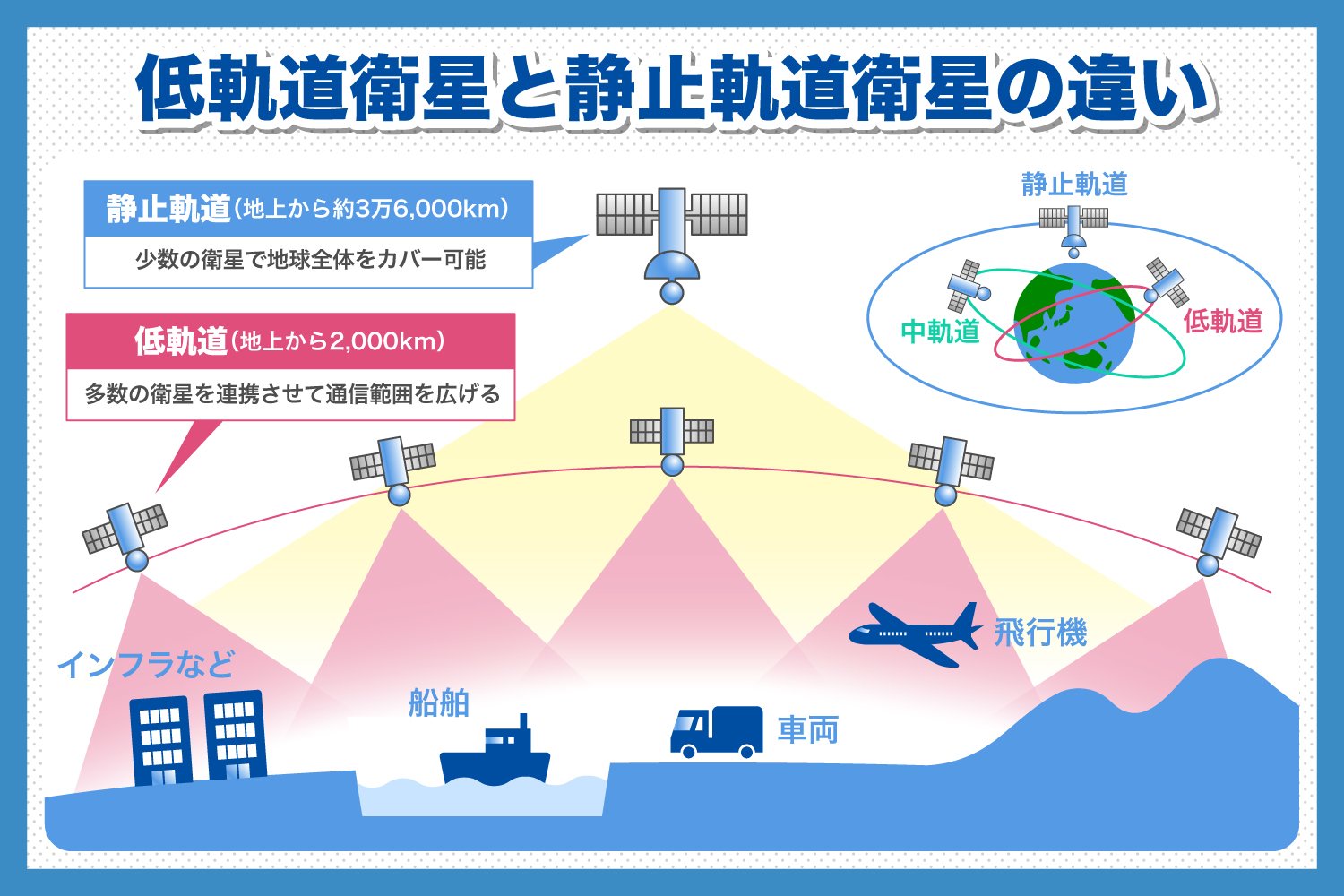

通信衛星の種類は、低軌道(LEO)・中軌道(MEO)・静止軌道(GEO)の3種類に分けられます。

低軌道

低軌道はLEOとも呼ばれており、地上から高度2,000km以内の距離を周回する、3種類の中で最も地球に近い人工衛星です。Amazon社のカイパーやSpaceX社のスターリンク、ソフトバンク社のHAPSなどは低軌道衛星を使用した通信サービスであり、近年は地上から高度550km程度の位置を周回する低軌道の通信サービスが多いのが特徴です。

低軌道の人工衛星は安定して飛行できる反面、一機当たりのカバー範囲が狭いため、いくつもの衛星を連携して広範囲への通信を実現しています。高度が低い分、高速かつ低遅延の通信を提供できるため、タイムリーな通信が欠かせないサービスや端末での活用に向いています。

中軌道

中軌道はMEOとも呼ばれており、高度2,000〜36,000kmを周回している人工衛星です。低軌道衛星よりも導入コストが高い上、伝搬遅延が大きくなる傾向にあり、通信サービスとしての利用に向いているとはいえません。

静止軌道

静止軌道の人工衛星はGEOと呼ばれ、高度約36,000kmの高い場所を周回しています。静止軌道は高度が高いため広範囲に信号を送信でき、少ない衛星の数で地球全体をカバー可能です。地球の自転と同じ速さで移動するため、地域を固定した通信に向いています。

ただし地上から約36,000kmも離れているので、0.6秒以上の伝搬遅延が発生します。

地上局と衛星の関係

地上局と衛星は無線通信を利用して、データの送受信や衛星の運用を行っています。そのため、地上局には衛星からの電波を受信するためのアンテナや専用設備が必要です。

地上局は、衛星から送られてきた電波を受信し、データを解析することで、衛星の状態をリアルタイムで把握できます。衛星から送信されるデータは専門的で複雑なため、解析作業が不可欠です。

さらに、地上局から衛星に向けて電波を送信し、指示を出すことも可能です。この双方向通信が、衛星運用の基盤を支えています。

衛星インターネットの特徴

衛星通信によるインターネットは、地上の送信局から衛星へデータを送信し、衛星がそれを地上の受信局へ届ける仕組みを利用しています。このシステムにより、地球上のどこでも広範囲に大容量の情報を迅速に配信できます。山間部や離島、海上、空中などにおいても、地理的な制約を受けずにインターネットを利用できるのが特徴です。

静止軌道衛星と低軌道衛星では、高度や必要な衛星の数は異なりますが、どちらも広域をカバーし、多くの利用者に同時に配信できることが特徴です。また、運用の柔軟性や大容量データ処理能力、災害時でもネットワークを確保できる耐災害性も備えています。

地上インフラ不要の利点

衛星通信は、人工衛星を使用してインターネットへの接続を実現します。ケーブルを使用してインターネットへ接続する地上での通信とは異なり、衛星通信を使用してユーザーの端末までアクセスすることが可能になるため、地上のインフラに依存しなくても済みます。

山岳地帯や離島など地上での通信インフラでは圏外の場所でも、衛星通信を使用すれば通話やメッセージの送受信を安定的に行うことが可能です。

また、災害時は地上の通信網が機能しなくなるケースも多いですが、衛星通信の場合は地理的な制約を超えた通信を確保できます。

企業や個人を問わず、緊急時でも通信が途絶えないため、BCP対策(事業継続計画を策定し、災害時に備える取り組み)としても有効な通信手段だといえるでしょう。

通信速度と遅延の現状と課題

衛星通信の抱える課題の一つは、地上局と衛星までの距離が離れていることや、信号の伝送に時間がかかることによる、通信の遅延です。また大気が乱れる豪雨や雪などの悪天候時には、通信の品質が下がりやすい傾向にあります。

地上の光ファイバーをはじめとする回線と比較した場合、データの伝送容量が限られるという点も課題の一つです。実際にスターリンクが発表している日本全域での回線速度は、下り速度は150Mbpsで、上り速度は25Mbps以上です(※1)。

加えて、衛星や地上局が一つでも故障すると、広範囲にわたって通信の影響が生じるリスクも抱えています。

各社は現在、遅延や通信品質の低下などといった課題の改善に向けた対応に取り組んでいます。

※1 参考:Starlink.「Availability Map」

都市部以外の地域における衛星通信の利便性

衛星通信は、都市部以外の地域における通信の利便性向上も期待されています。実際に地方や過疎地の抱える課題や、改善に向けた対策を解説します。

地方や過疎地の課題

都市部から離れた、人口の少ない離島や山間部などの過疎地の課題は、インターネットインフラがあまり整備されていないことです。

人口が少なかったり、山間部や海上など地理的に基地局の設置が難しかったりする地域では、基地局を設置できないケースも多いです。基地局の電波が届く地域しかインターネット回線に接続できないため、都市部とのデジタルデバイド(情報格差)が拡大していきます。

また、ケーブルを接続した光回線やCATV回線を利用する場合も、物理的にケーブルを接続しなければインターネットを利用できません。至る所にケーブルが引かれている都市部とは異なり、ケーブルの設置にかかるコストと採算が合わなければ、ケーブルを引くことが難しいため、なかなか地上のインターネットインフラの設備が整いにくいのです。

衛星通信による課題解決策

衛星通信を活用することで、基地局や通信ケーブルがなかなか設置できない、過疎地や山間部、海上などの通信インフラが不足している地域や国の課題を解決に導くことが可能です。現在は、個人レベルでの人工衛星を介した衛星電話や通信サービスの提供も進んでいます。

衛星通信では、航空機・船舶など媒体に対しても高速インターネットを接続できる環境を提供できます。

また、電波が届かない地域でのダム堤防建設や、電波の届きにくい高層ビル建設での安定した通信環境の確保にも、衛星通信は有用です。

急な災害が発生した場合、地上の通信インフラは破壊・断絶される恐れがあり、通信手段を失う可能性があります。そのような場合に衛星通信を活用すれば、地上の通信インフラに依存しないため、緊急時でも通信手段を確保できるのがメリットです。

衛星通信が役立った事例

衛星通信が役立った国内外の地域や実例を4つ紹介します。

スターリンクの革命

2025年1月現在、イーロン・マスク氏が率いるSpaceX社のスターリンクが、世界の人工衛星打ち上げ総数の約7割を占めています。衛星通信サービスにおいて、一強状態を保っている状態です。

スターリンクは、一日に26万回もの衛星間光通信を樹立しており、たった12秒で5400km離れた衛星間のネットワークを接続できる高い技術力を保有しています。

スターリンクの衛星通信は、2024年1月の能登半島地震で光回線断線・基地局損壊が起きた際の暫定救済手段として活躍しました。

能登半島地震の対応

SpaceX社のスターリンクは、日本でも2022年からサービス提供を開始し、衛星通信の活用事例が着実に広がっています(※2)。

2024年1月18日、携帯電話会社の大手4社は能登半島地震の復旧支援におけるスターリンクの活動を報告する合同会見を開きました。この地震では、光ケーブルの損傷や基地局の停電により通信環境の復旧が困難を極めました。しかし、スターリンクが機材を避難所に無償提供し、フリーWi-Fi環境を整備したことで、被災者の生活支援に大きく寄与しました。

※2 参考:総務省.「衛星ブロードバンド「Starlink」による地域・産業・防災への活用事例」

公共インフラを自動点検可能に

スターリンクを用いたドローンを活用して、公共インフラを自動で点検するための実証実験を日本各地で実施しています。

2024年11月19日には、NTTコミュニケーションズが横浜市の配水ポンプ場の自動巡回に成功したことを発表しました(※3)。配線不要で広範囲にWi-Fiを提供できるアクセスポイント「ピコセラ」を複数台組み合わせて、ポンプ場のどのエリアでも安定した通信環境を整備したことで、ドローンによる自動点検を実現しました。

従業員が現地で目視によって確認するのと同等レベルで、ポンプの異常を遠隔地から確認できるため、横浜市内のポンプ場を巡視点検する従業員の負担を軽減できるようになりました。また、撮影した映像をリアルタイムで確認できる点も、衛星通信を使用したドローンによる管理のメリットだといえます。

※3 参考:NTTコミュニケーションズ.「ドローンポートSkydio Dockと低軌道衛星Starlinkを活用した配水ポンプ場の自動巡回に成功」

中国:5Gと融合し、農業分野でも活躍

中国においても、衛星通信分野の成長が加速化しています。中国は2024年11月時点で1,059基の低軌道衛星を軌道上に有しています(※4)。また周回している衛星のうち492基は商用衛星です。さらに、2030年末までに1万基を超える衛星を打ち上げる計画を発表しています。

新疆ウイグル自治区にあるトムシュク(図木舒克市)の嘉和鎮では、綿花栽培に欠かせない種まきに、北斗衛星測位システムの自動運転技術を活用した播種機を導入しました(※5)。

事前にルートを設定し、正確なルートと数の種まきを自動化しています。設定と実際の種まきで生じる誤差は2cm以下に抑えられており、綿花の管理や収穫がしやすいようになっています。

※4 参考:ロイター.「中国の低軌道衛星会社、ブラジルに海外初進出 スターリンクと競合」

※5 参考:Science Portal China.「衛星インターネットの応用が加速 人々の生活にもたらす変化とは?」

衛星インターネットがもたらす未来

衛星インターネットがどのような未来をもたらすのか、考えられる可能性をまとめて紹介します。

都市部外への移住促進

衛星インターネットが普及することにより、通信インフラが整っていない過疎地や海上、空中でも5Gレベルの高速通信が可能になります。ケーブルや基地局を設置しなくても、低軌道衛星を通して、スマートフォンで直接的に通信を図れるようになるでしょう。

都市部に出なければ通信インフラが整っていなかった従来とは異なり、衛星通信によって地方移住の選択肢が拡大すると考えられています。リモートワークのような新たな働き方が広がる可能性が高まるでしょう。

今後の発展と可能性

衛星インターネットの導入によって、新しいサービスや産業の誕生が期待されています。特に、インフラが十分に整備されていない新興市場や通信環境が脆弱な地域では、シームレスな通信が可能になることで、需要が高まりビジネスチャンスが大きく広がるでしょう。

さらに、農業や物流、交通、医療といったさまざまな分野で、データの収集や処理をリアルタイムで行えるようになります。例えば、農地の状況を瞬時にモニタリングできたり、離島や遠隔地でも医療支援システムを活用できたりすることで、幅広い産業での革新が進む可能性が広がります。

衛星通信の課題と今後の動き

衛星通信の抱える課題と、課題解決に向けた動き、トレンド予測を解説します。今後さらに衛星通信が普及することを考慮して、理解を深めておきましょう。

衛星通信の技術的・運用面での課題

低軌道衛星は、静止軌道衛星と比べると費用は安価な傾向にありますが、それでも打ち上げ費用やランニングコスト、地上局の設置費用はまだまだ高額です。コストがかかることで、サービスの利用料金も高額になる可能性が考えられるでしょう。

また、太陽フレアを代表とする宇宙災害や天候によっても通信に遅延が生じたり、不安定になったりする恐れもあり、安定的な利用を実現するには時間が必要だといえます。

衛星通信では特定の周波数帯を利用して通信を行います。他の通信サービスや国際的な利用競争が発生してしまうリスクも考えられるため、適切な周波数を管理しなければいけません。

さらに、衛星通信は一度打ち上げると、物理的なメンテナンスの実施が難しく、管理しにくいという点も課題といえるでしょう。いくつもの衛星が同じ軌道上に存在するため、衝突リスクや通信を干渉し合う可能性も考えられます。

これらの課題解決に向けて、低遅延の技術開発や高効率の周波数利用、運用コストの削減などの取り組みが行われています。

政府や企業の取り組み

公共機関や企業が災害対策を強化する上で、衛星通信技術のさらなる発展は欠かせません。災害時以外にも軍事作戦や国境監視など、リアルタイムな通信が求められる状況で、地上の通信インフラに左右されない衛星通信は、安全保障を強化するために不可欠な技術になると考えられます。

衛星通信と5Gを融合することで、企業における事業継続計画や災害対策の場面で強固なバックアップ手段を保持できるようになります。通信インフラが機能しない場合でのリスク管理が強化されるでしょう。

スマートフォンと衛星が直接通信する時代

衛星通信には地上でのアンテナ設置が必要でしたが、アンテナを使用せずに衛星通信とスマートフォンを直接つなぐ「Direct to Cell」という技術が注目を集めています。これにより、スマートフォンを利用する個人に向けた衛星通信サービスの提供が増加している傾向にあります。

2024年10月24日にはKDDIがスターリンクとスマートフォンを直接通信する実証実験に成功したと発表しました(※6)。実験の成功に伴い、KDDIは全国1,200カ所〜を対象に衛星通信環境を整備することを予定しています。

また楽天モバイルはAST・スペースモバイルと提携し、低軌道衛星を介した通信サービスを2026年に開始すると発表しています(※7)。

SpaceX社は米移動体通信大手T-Mobileと提携し、スマートフォンが圏外の場合でも、使用できる通信環境を整備する予定です(※8)。

※6 参考:KDDI News Room.「Starlink衛星とauスマートフォンの直接通信実証に成功」

※7 参考:Rakuten Mobile.「楽天モバイル、AST SpaceMobileとの衛星と携帯の直接通信による国内サービスを2026年内に提供を目指す計画を発表」

※8 参考:T-mobile.「T‑Mobile Takes Coverage Above and Beyond With SpaceX」

衛星通信に関するトレンド予測

今後の世界では、人が住んでいない場所にまでネットワークを張り巡らせることが求められるようになるでしょう。これにより、今まで観測が難しかった地域の自然環境や人間の行動をモニタリングすることが可能になります。このような調査は、地球規模の課題解決や持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩です。

地上の通信インフラでは対応が難しかった山岳地帯や海上も、衛星通信を活用すれば基地局やケーブルなしで観測できるようになります。宇宙からのネットワークは、これまでにない広範囲の接続性を提供し、地球全体をカバーする通信環境を構築します。

さらに、宇宙にインターネットが広がることで、新たなビジネス市場が生まれる可能性も高いです。例えば、ロボットや無人機のシェアリングエコノミーの普及が期待されています。また、NICT(情報通信研究機構)は、Beyond 5Gの実現を目指し、月や火星など宇宙間で高速かつ大容量の光通信を可能にする研究を進めています(※9)。

※9 参考:情報通信研究機構(NiCT).「Sakuraとまなぶ!vol.1 月面都市も夢じゃない?(光衛星通信)」

衛星インターネットの高速通信が広げる未来

衛星インターネットの普及により、従来の通信インフラでは実現が難しかった可能性が大きく広がることが望まれています。地方の過疎地や移動体でも場所を問わずシームレスな通信が可能となり、ビジネスの現場や災害時においてもその活用が大いに期待されます。

さらに、通信技術の進化が社会全体の効率化や利便性の向上をもたらし、新たなライフスタイルの可能性を切り開くきっかけとなるでしょう。

※2025年1月現在の情報です

2025年11月26日

テレビ

サービスのご案内

サービスのご案内 おトクな情報

おトクな情報 料金案内

料金案内 よくあるご質問

よくあるご質問

シェアする

シェアする

シェアする

シェアする

シェアする

シェアする